Modes de vie et usages

L’homme et la végétation naturelle à la Martinique

Par sa luxuriance et sa richesse en espèces, l’environnement naturel des tropiques humides livrés à la colonisation a fait croire aux naturalistes européens qu’ils avaient trouvé cette nature inviolée dont ils rêvaient. La présence d’hommes installés avant les Blancs dans ces paradis botaniques dont les premiers colons avaient remarqué et utilisé les techniques de transformation du milieu naturel n’est pas entrée en contradiction avec la croyance en une nature inviolée, dans la mesure même où ces hommes ont été considérés comme ’sauvages’ et donc comme le produit de cette nature originelle et non comme ses premiers colonisateurs.

’Il est banal de dire que dans les pays qui ont été soumis à la colonisation européenne, la période coloniale a généralement représenté, du point de vue de la destruction de l’environnement naturel, une étape de grande importance. Cette étape, cependant, a rarement été la première et, en regard de ce qui a suivi, n’a pas toujours été la pire’ écrit J. Pouchepadas. Et de conclure : ’elle a plus souvent déstabilisé des situations d’homéostasie relative, dernier état d’une histoire longue de perturbations et d’adaptations successives.’

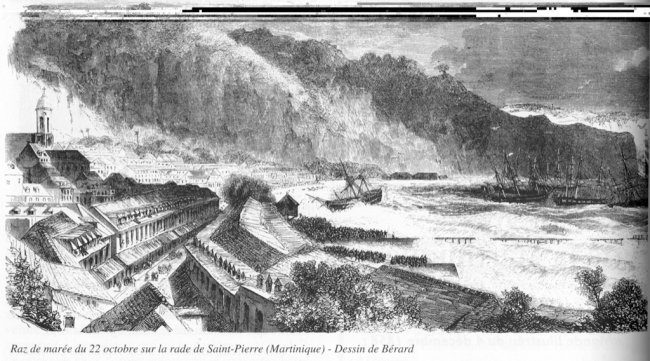

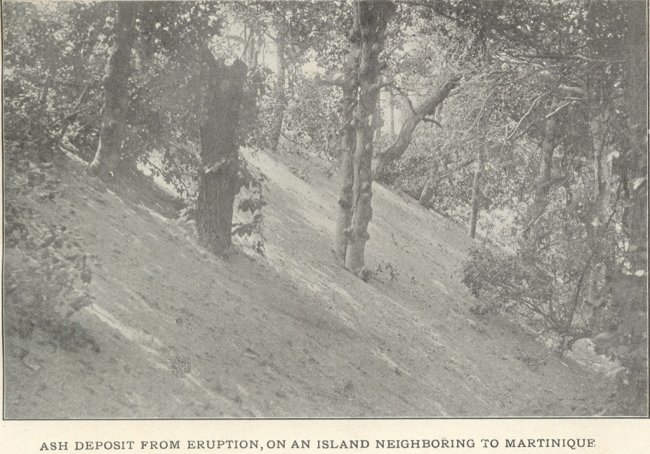

Parmi les incessantes perturbations qui affectent le paysage naturel, les premières et les plus importantes ont longtemps été provoquées par la nature elle-même. Depuis les débuts de la colonisation, de violents ouragans ravagent les plantations de la Martinique et l’on conserve le souvenir de ceux de 1672, 1680, 1694, 1699, 1713, 1855 et 1891. Lasaulce évaluait le nombre d’arbres abattus par le cyclone de 1891 ’à plusieurs dizaines de mille [1]’. On peut aussi imaginer les conséquences des plus violents d’entre eux, en zone montagneuse, par comparaison avec ce que le cyclone tropical Hugo a provoqué sur le massif de la Soufrière en Guadeloupe. Il faut ajouter que les dégâts causés par les simples coups de vent et les « avalasses » (ondes tropicales) ne sont pas de moindre conséquence pour la végétation.

Aux cyclones, Revert rappelait qu’il faut ajouter éruptions, tremblements de terre et glissements de terrain : « la nature, surtout, contribue pour sa large part à la destruction de la forêt [2] ».

La fréquence et la violence des perturbations naturelles obligent donc à nuancer fortement l’idée qu’on pourrait se faire d’une nature « vierge », alors qu’elle est en perpétuelle reconstruction. Des espèces, aujourd’hui présentes à l’état spontané, ne s’y trouvaient pas, dès l’origine, de façon naturelle, mais sont subséquentes à une déforestation, procédant de ce qu’on appelait au XVIIIe siècle le « recroît », d’autres sont le résultat d’une adaptation à la modification climatique de longue durée qui affecte les Antilles entre 1300 et 1450. (

Il faut donc renoncer au mythe d’une végétation vierge recouvrant des îles antillaises désertes à l’arrivée des colonisateurs blancs.

L’homme et la forêt

La consultation des documents cartographiques anciens, des terriers et des recensements ainsi que des actes notariés a conduit à une réévaluation à la hausse des agressions anciennes contre la forêt ainsi que des surfaces défrichées et cultivées dans le passé. Ce bilan ne s’établit pas en conséquence directe d’une quelconque colonisation de plantation mais plutôt d’un trait de mentalité qui peut se résumer en une haine de l’arbre que partagent tous les Créoles. De vastes zones étaient défrichées pour le bois et pour la culture il y a 50 ans, d’autres plus étendues encore au XVIIIe siècle, moins lorsqu’on remonte jusqu’au début de la colonisation, alors que la Martinique conservait peut-être les traces d’une ancienne éruption et portait la marque d’un climat plus sec. Les pratiques culturales amérindiennes n’ont jamais disparu, mais les spéculations coloniales se sont succédées sans toujours s’éliminer. Certaines qu’on croit récentes étaient déjà pratiquées à grande échelle. Enfin, les parties forestières, les ’bois debout’ situés dans les étages des habitations, ont été agressées plus profondément qu’on ne le croit et ne doivent conserver que d’hypothétiques reliques d’une éventuelle forêt ’primaire’.

Vers 1620, l’anonyme de Carpentras constatait :

’Lorsque nos Indiens veulent faire un jardin, ils choisissent un lieu fort haut et loin de la rivière et puis coupent du bois, selon la grandeur qu’ils le veulent faire, qui regarde le midi. Ils laissent sécher le bois coupé durant deux ou trois mois, au bout desquels ils y mettent le feu, et après y plantent leur manioc… [3]’ Cent ans après, le père Labat écrivait :

’la plupart des habitans ont la mauvaise coutume d’abattre les arbres les uns sur les autres comme font les Caraïbes et d’y mettre le feu quand ils sont secs [4]’. Cette coutume martiniquaise tolérait une libre exploitation des ’bois debout’ qui composaient la partie élevée, la plus éloignée de la mer des concessions initiales. Les bûcherons, charbonniers, scieurs de long et autres tailleurs d’essentes ne connaissaient aucune règle et aucune limite. Des règlements furent promulgués le 21 octobre 1848 et le 7 juillet 1852, en vain. Le Directeur de l’Intérieur parlait en 1875 encore ’des dévastations et du pillage des bois [5]’.

Derrière cette agression contre la forêt qui commence avec les Amérindiens et qui dure encore se cache un trait de mentalité que soulignait le père Delawarde en 1937 :

’le mépris des plantes est inouï sous les tropiques où la nature est prodigue et où une végétation inextricable fut un obstacle pour l’homme pendant des millénaires [6]’. Le petit ou le grand cultivateur a toujours tendance à empiéter sur le domaine forestier, perpétuant la mentalité du défricheur qu’embarrasse la forêt et qui nourrit une véritable ’haine de l’arbre’. Malgré les défenses et les interdictions, la tendance est toujours à ’faire prop’té’, à faire place nette, sans véritable motif agricole.

E. Revert en déduisait : ’il est incontestable que les premiers colons n’ont pas eu de respect extraordinaire pour les bois. N’était-ce pas à leurs dépens qu’ils devaient établir leurs cultures ?’ Mais il rappelait justement ’qu’avant l’arrivée des Européens, les défrichements à un certain moment tout au moins, occupèrent infiniment plus de place qu’on ne l’admet à l’ordinaire’.

Ce qui est important c’est le rapport initial des premiers occupants à la nature, particulièrement à la forêt. Que ce soit chez les Kalinago, chez les premiers colons blancs ou chez les marrons africains, le paysage naturel, arbres et bêtes confondues, ne semble pas affecté d’un caractère sacré. Le respect de la Création tropicale, sa préservation moins encore, n’ont jamais été une préoccupation de ces prédateurs qu’ont été les Amérindiens et les nouveaux venus de l’Ancien Monde.

D’une économie de cueillette, on est passé à une économie de production agricole, sans que les premières habitudes prédatrices n’aient jamais été complètement abandonnées.

Travail collectif des champs et culture individuelle des jardins

Ce qui frappe le plus aujourd’hui, c’est que la solide présence des petites cultures, des cultures vivrières et autres potagères n’a jamais été opposée à la thèse, tout aussi solidement répandue quoique moins ancienne, de l’absence de paysannerie martiniquaise. Christine Chivalon, en s’inspirant des travaux anglophones est la première à confronter sérieusement les faits identifiés dans la campagne martiniquaise – particulièrement dans ses jardins – avec un modèle théorique de société paysanne. Il apparaît au simple bon sens que le jardin n’a pu exister sans jardinier et pourtant, la focalisation sur le fait servile, la réduction phantasmatique de l’histoire agraire à la simple confrontation du maître blanc et de la machine humaine africaine a tout simplement gommé du passé ce qui faisait vivre esclaves et maîtres : le jardin et ses jardiniers.

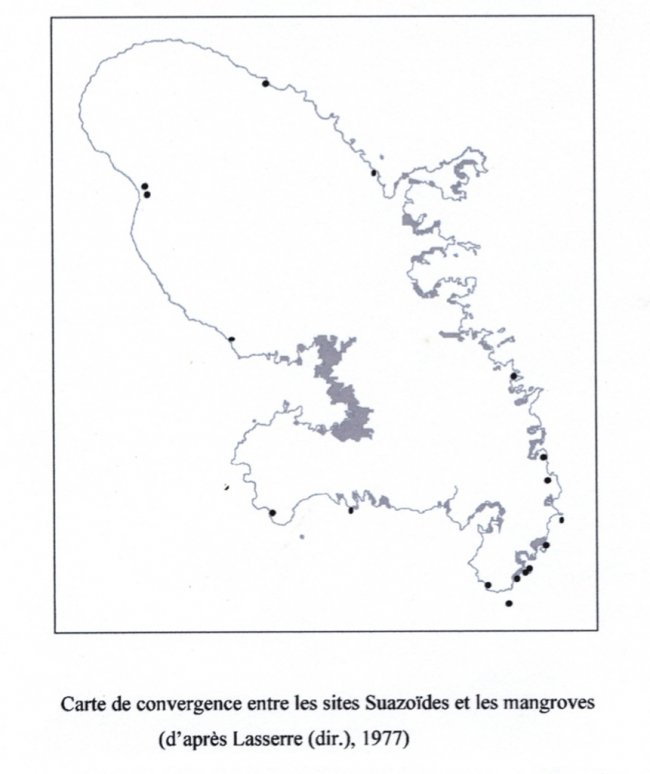

D’après Portecop, les habitations vivrières et les jardins occupèrent immédiatement les milieux moyennement humides, bien que nombre d’entre eux, surtout durant la première phase de colonisation, aient également investi les zones sèches où les avaient précédés les Caraïbes [7]. Le jardin est un espace de travail individuel dans lequel l’appel à la coopération de la famille ou du voisinage n’est qu’exceptionnel : défrichage et labour, lasso-tè.

Le travail dans les champs des habitations tournées vers les cultures commerciales au contraire, s’est toujours fait en ’ateliers’ divisés en ’bandes’, bien après l’abolition de l’esclavage. L’atelier était constitué de l’ensemble des travailleurs d’une habitation . On distinguait le grand atelier, composé des esclaves les plus vigoureux et voué aux travaux de force : défrichage, abattis, coupe de la canne, parmi lesquels les nègres de pelle étaient chargés de labourer et de préparer les canaux et les diguettes des polders de terre basse. Le petit atelier était composé des femmes, des négrillons et négrites (esclaves de moins de quinze ans) et des esclaves les plus âgés. Il assurait des tâches plus légères (sarclage, récolte, cueillette, amarrage et transport des cannes, etc.). Après l’abolition, les petites bandes étaient composées d’enfants, parfois âgés de moins de 7 ans, qui glanaient les cannes oubliées par les amarreuses contre une petite rémunération.

C’est dans le travail de l’habitation qu’ont survécu paradoxalement les pratiques de solidarité que connaissaient toutes les sociétés d’Afrique de l’Ouest. Travail forcé puis salarié mais en groupe sur le champ du maître et travail libre, mais toujours en groupe ou en coopération sur la ’petite guinée’ ou sur les ’vivres communs’. Avec l’atelier servile et le coup de main s’est constitué un pôle coopératif des usages agraires qui s’oppose à un pôle individualiste qui s’investit dans le jardin de case , le dégrad retiré à la lisière des grands bois et la petite habitation vivrière familiale.

Texte : S’inspirant de Delawarde (1937), Revert relevait en 1946 les caractères différentiels des cultures vivrières réfugiées sur les mornes de l’intérieur.

Elles y occupent de « modestes carreaux que découpent d’ordinaire et protègent du vent des lisières d’arbres élancés ou de têtards ». A part quelques plantations homogènes, le petit cultivateur mêle volontiers les espèces différentes, « les plus hautes recouvrant les plus basses dans le désordre habituel de la végétation tropicale » (1). Les ignames, dont les tiges volubiles s’enroulent autour de hautes racines, se dressent au-dessus des patates et des choux caraïbes. Aucun parterre régulier. Quelques buttes seulement au pied des gros légumes. Les arbres fruitiers ajoutent au fouillis d’apparence inextricable. C’est aussi bien le « lougan » africain que les « montones » de l’agriculture précolombienne. Des deux côtés, on retrouve la filiation, par les Tainos et les Espagnols d’une part, tandis qu’on peut souligner de l’autre l’importance des esclaves marrons dans le défrichement de l’intérieur. Cette confluence indique d’ailleurs une adaptation remarquable au climat antillais, le fouillis de végétation protégeant aussi bien les jeunes plants contre l’ardeur exagérée du soleil tropical que contre le ravinement des grosses averses d’hivernage. On n’a donc pas à s’étonner si, malgré toute leur bonne volonté, les gardes forestiers qui ont opéré le recensement de 1935 ont été obligés de compter 1.654 hectares de plantes en mélange.

Là, évidemment, il ne peut s’agir de façons compliquées. L’outillage est sommaire. Il comprend d’abord le coutelas, d’usage universel, qui sert à la fois de hache et de faux, tant pour les arbustes que pour les herbes. En terrain accidenté, on l’emploie même pour aider à la marche. Il est utilisé à bien d’autres fins encore, fuce, un jour de rixe, à décerveler un adversaire.

Le « mayombé » au contraire, est une robuste fourche à fouir, à quatre dents, dont tous les modèles existant à la Martinique étaient importés d’Angleterre. La houe classique complète l’outillage.

Pour défricher, lorsqu’on occupe un nouveau « dégras » on fait parfois appel à l’aide du voisinage. C’est « l’assaut » où les hommes placés sur un rang attaquent le sol à « coups de houe que mesurent les musiciens. Les femmes s’occupent aux menus travaux et distribuent la boisson offerte par l’intéressé ».’

(1) DELAWARDE, La vie paysanne, 1937.

REVERT, Eugène, ’Le pays vivrier, son outillage, ses traditions’, dans La Martinique. Etude géographique et humaine, Paris, Nouvelles éditions latines, 1946, p. 320-321.

On a souvent confondu les normes écrites et les prétentions de la métropole et de son administration locale avec la réalité. Il faut d’abord tenir compte des interdictions répétées, qui témoignent d’une absence d’observation des lois, des refus d’appliquer les directives, des interprétations locales et surtout des révoltes et des absences prolongées d’autorité. C’est cette latitude très large entre le cadre colonial imposé et la pratique locale qui a permis l’émergence de coutumes, normes, attitudes et préjugés propres à la formation créole.

Plus déterminante que la volonté administrative, la succession des cycles de cultures commerciales a eu pour conséquence le déplacement des lieux de travail et donc des implantations humaines. Les premiers cultivateurs étaient tous des vivriers. Il était indispensable de se nourrir sur la ’place’, le futur ’dégrad’, c’est-à-dire le défriché ou abattis. Les pratiques culturales étaient celles des Caraïbes, mais l’outillage était métallique.

Le Martiniquais et la mer jusqu’à l’ère de l’hédonisme touristique

La contradiction du paysage martiniquais réside surtout dans la perception terrienne de l’espace insulaire qu’ont eu les populations résidant sur les habitations et qui, pour beaucoup, a survécu à la disparition de celle-ci. Si, du fait de la localisation de sa grand’case , il arrive qu’un propriétaire dispose d’un horizon marin - qui est un horizon marchand -, il est apparemment le seul à en prendre conscience et à l’appréhender. La plupart des maîtres et tous les serviteurs des habitations dispersés le long du littoral vivent dans une unité sociale qui n’est certes pas un monde clos sur le plan social, mais où l’enfermement n’est pas absent sur le plan mental. Alors que, durant deux siècles et demi, la majeure partie de la population a vécu physiquement à moins d’un kilomètre de la mer, elle a vécu psychologiquement le dos à la mer, avec tout ce que cela peut comporter de refus.

Le paysage mental est donc celui de l’habitation dans lequel, la présence éventuelle de la mer n’est conçue que comme une limite inférieure, une barrière. Il se structure partout, sur le littoral comme à l’intérieur des terres, autour d’un centre fortement humanisé et une périphérie presque exclusivement agricole et pastorale. Dans les zones plus éloignées, entre les haziers et les bois debout, souvent insérées entre plusieurs habitations subsistent les « jardins », héritiers des pratiques caraïbes et cultivés par des libres de fait ou de droit de toutes couleurs. On peut en déduire que trois couples d’espaces permettent la lecture de ce paysage : le sauvage et le cultivé, le cultivé et le domestique (habitat), le champ et le jardin.

L’apparition de la ville a donné une dynamique à cette perception qui a permis la facile transcription en créole de la Fable du rat des villes et du rat des champs par Marbot, dès 1845. L’aller-retour aux deux villes, jusqu’en 1902, à la seule capitale ensuite, s’exprime en parole comme dans les faits en termes d’altitude. On descend à la ville et on monte en commune : la ville est perçue comme basse, comme littorale, sans être pour autant maritime, alors que le reste de l’île l’est comme morne . La ville est ainsi le seul ’fond ’ valorisé, les fonds des différentes communes demeurant à la frange sinon de la ’sauvagerie’ au moins de l’arriération.

Avec le développement du réseau routier, le désenclavement des mornes et des fonds, jusque-là accessibles seulement à pied ou à dos de mulet, la structure même de l’habitat s’est trouvée bouleversée dans toute l’île par l’appel du bord de route. Ce n’est plus l’habitation ni le bourg, mais la route carrossable qui polarise désormais le paysage mental et attire la construction. A cela s’est ajouté un phénomène d’imitation des modèles européens privilégiant le ’pied dans l’eau’ et la ’vue sur mer’ qui a créé une polarité littorale, sinon marine, qui n’existait pas avant l’essor du tourisme. La route étant souvent littorale, la double attraction qui en résulte provoque des distorsions dans la répartition de l’habitat et une énorme inflation foncière.

On ne peut donc réduire la répartition de la population dans l’île au simple déterminisme des conditions naturelles, mais on doit plutôt chercher à comprendre son ancienneté. Il en va de même pour le vocabulaire du paysage , même si certains termes sont sortis de l’usage courant.